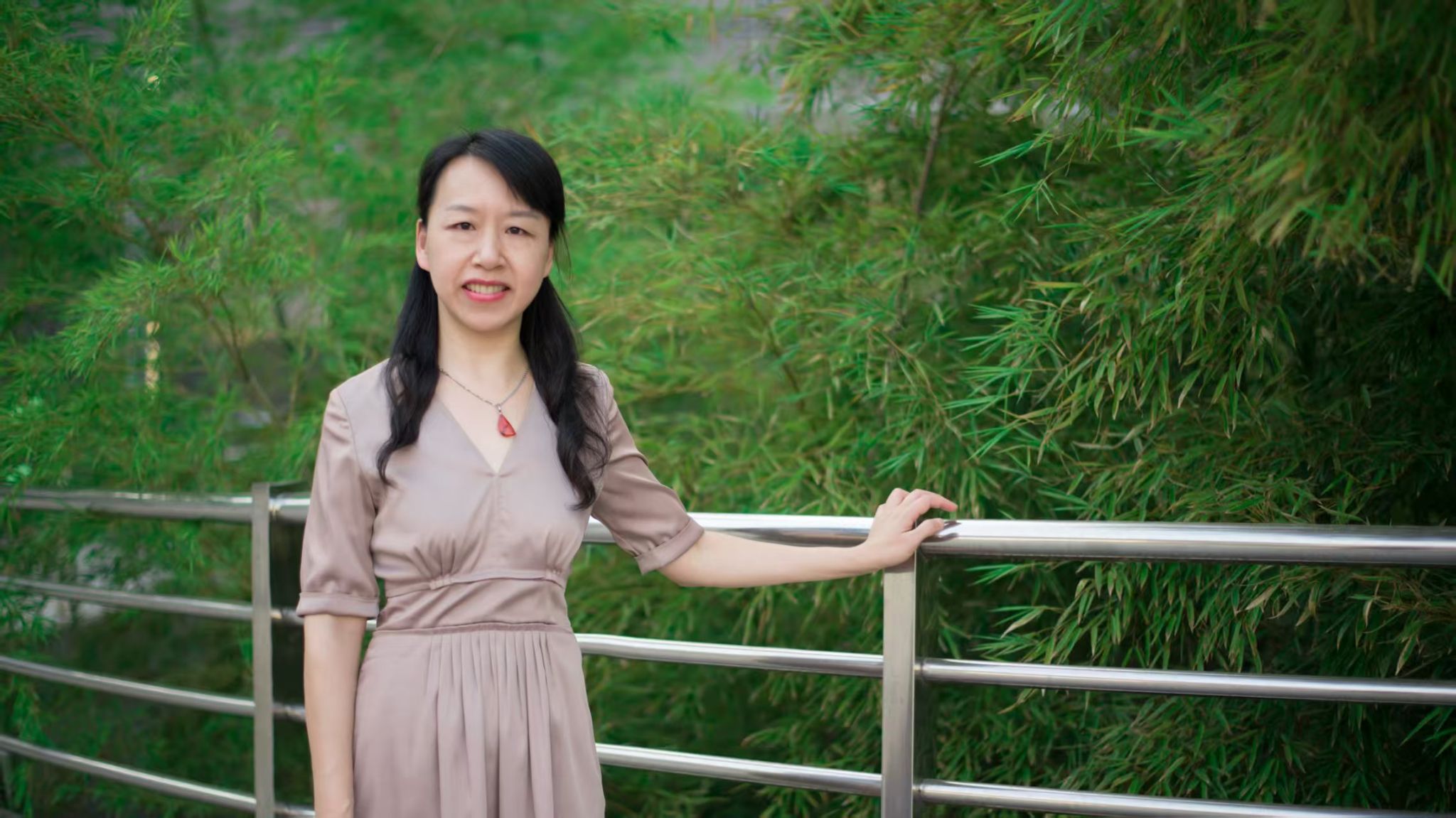

(通讯员 常思羽)“一站到讲台上,我就浑身是劲,所有疲惫都烟消云散了。”在华中农业大学校园里,拥有33年教龄的金艳老师,用一堂堂有温度、有深度的文学课,成为学生心中最温暖的文学灯塔,收获了无数喜爱与敬意。

以文为桥,让课堂回归生命本真

“现在的孩子对文学的理解,恰恰需要回归本质。”金艳的课堂打破学科壁垒,向全校各专业开放。广告、信息、园林、水产、外语等不同专业的学生齐聚一堂,七八十人的课堂始终保持着热烈而专注的氛围。谈及教学秘诀,她提起退休老教师赠予的 “沿波探源” 四字箴言,这也成为她深耕讲台多年的核心准则:不堆砌知识点,而是引导学生追问作品成为经典的根源,探索文学背后蕴藏的生命力量。

在《中国文学2》的课堂上,金艳以李娟《我的阿勒泰》为切入点,引导学生思考“如何把眼前的方寸之地,变成自己的诗和远方”。她带着学生细细品味文字里的生活百态,既有采药材的艰辛、小卖部的孤寂,也有夕阳下的金色山岗、夜空中的烟花遐想,让学生真切领悟文学的本质是生命的突围与绽放。讲解路遥《平凡的世界》时,她既传递作品中滚烫的生活温度,也引导学生理性探讨其时代局限性,让课堂既有情感共鸣,更有思想深度。

面对AI时代的浪潮,金艳并不焦虑。她认为,教师既拥抱AI,更要超越AI:“我们能给学生的,是对文学、生活和课程的深刻理解,是无法被算法替代的生命共鸣”。她坚持让学生提前研读作品,课堂上以问题为导向,引导学生主动参与讨论,在思想的碰撞中感受文学的独特魅力。许多学生坦言,原本计划上课处理其他事务,却不知不觉沉浸其中,整节课下来收获满满。

跨界融合,让知识连接生活现实

金艳的教学版图广阔而多元,从《大学语文》《应用写作》到《传播社会学》《古代小说与中国文化》,横跨文学、写作、社会学多个领域。这背后,是她不断突破舒适圈的自我提升:本科攻读汉语言文学,研究生深耕现当代文学,博士阶段又挑战社会话语研究,硬生生将传播学、社会学理论内化为教学中的鲜活养分。

“知识就像食物,我们要吸取精华,转化为自身营养,再传递给学生。”她重构《古代小说与中国文化》课程框架,摒弃按小说发展脉络讲授的传统模式,转而以社会学视角切入,探讨古代小说中的民俗文化、日常生活与家庭结构,让传统文化与现实生活产生紧密联结。这种跨界融合的教学方式,让不同专业的学生都能找到兴趣支点,真切感受到知识的实用价值与人文温度。在应用写作等课程中,她同样注重实践能力培养,全程关注学生的成长体验。

这份教育理念还延伸至校外。在面向边疆少数民族地区幼儿教师的语言培训项目中,她将思政教育贯穿全程。短短 7 天的相处,让原本不情愿参与的学员们热泪盈眶、依依不舍。5 年来,她带领团队累计培训 1700 多名幼儿教师,用专业与真诚传递着教育的力量。

以爱为壤,让真情滋养师生心灵

金艳的心中,珍藏着无数来自学生的 “小温暖”:19 级学生默默等候在教室外,只为送上一个真情拥抱,此后多年仍持续问候;广告学专业的学生读研后,特意送来一盏书形小灯,满载对恩师的感谢;预科班同学亲手采摘并洗净拐枣,悄悄放在她的办公桌上……“当老师最幸福的时刻,是感受到生命与生命的激荡。”这些看似平凡却真挚的瞬间,成为她坚守讲台的不竭动力。

她还分享了一个预科班男生的故事:那个曾因情绪低落险些旷课的男生,听完她的课后豁然开朗。后来,他不仅常坐在课堂第一排,更在互动中展现出深刻的思想见解。“看到学生能从课堂中获得力量,走向更好的生活,这就是教育的意义”,金艳满脸欣慰地说道。

33年教龄,岁月流转。金艳曾放弃待遇优厚的工作,拒绝多所名校的邀请,始终坚守在华中农业大学的三尺讲台。她说:“我想要的,就是一群愿意和我探讨知识、探讨人生的年轻学生,就是这份能滋养生命的教育事业。”

初心如磐,让教育传递温暖力量

谈及“最美教师”的称号,金艳谦逊地表示:“这不仅是学生们对我的认可,更是对所有中文老师的肯定,这份荣誉更是一种激励。”在她看来,一名好教师最重要的特质,是永葆初心,以诚待人。她始终坚信,教育是一场双向奔赴的过程,“我们用真心对待学生,学生一定能感受到”。未来,她也将继续坚守,做一名温暖的引路人。

如今已近退休年龄的金艳,对教学依然充满热忱。她会继续打磨每一堂课,关注学生的兴趣与需求,将更多新鲜元素融入课堂;她会坚持文化推广,让更多人感受到文学的力量;她更会坚守育人初心,用生命的热度照亮学生前行的道路。

“教育不一定只在课堂里,一次聊天、一场采访,都是成长的契机。”在华中农业大学的校园里,金艳如一盏明灯,在三尺讲台上发光发热,让文学之美、教育之暖,浸润着每一颗年轻的心。33年的坚守与付出证明,最美的教育,是用真心传递真心,用生命影响生命。文学的力量,生命的滋养,莫过于此。

审核人:周治瑜